调整认知,解决问题!(上)

调整认知,解决问题!(上)

在艾森克和基恩所著的《认知心理学》中对此有科学的描述:认知因素是决定情绪体验的关键所在。

基于认知心理学等很多方面的研究成果,临床心理学家阿尔伯特·埃利斯提出了“A-B-C”模型:

Antecedent——前因,即引发反应的情景。

Beliefs——观念,即人们对该情景的认知。

Consequences——结果,即人们产生的情绪和行动。

A(具体的情景)>B(人们对于该情景的认知)>C(人们产生的情绪和行动)

由此可知,情景引发了我们的认知,认知又激发了我们的情绪和行动。那么情绪和行动之间又是怎样的关系呢?

已经有很多心理学家在这方面做了研究,在马克·威廉姆斯等四位作者合著的心理学畅销书《改善情绪的正念疗法》中指出:情绪是行动的信号。也就是说我们会根据自身的情绪来做出行为的反应,

比如:当我们生别人气的时候,往往采取责备别人的行为;当我们情绪低落的时候,往往找朋友倾诉,或者自己借酒消愁等。

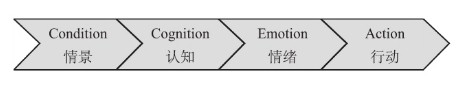

基于以上的分析,我们对ABC模型进行进一步细化,演化出CCEA模型:

Condition(具体的情景)>Cognition(产生对于该情景的认知)>Emotion(引起了情绪)>Action(根据情绪做出的相应行动)

利用一个学校中的例子来理解一下CCEA模型:

有两个学生:小明平时学习优秀,成绩前榜有名;小红平时是班里的调皮鬼,成绩也不好。有一天,小明擦黑板,老师刚好走进来,看到了他。老师便说,你们看看,小明多为老师着想,还帮老师擦黑板,多学学;又有一天,小红擦黑板,老师刚好走进来,看到她。老师便说,擦擦什么黑板,有这个时间还不如用来好好学习读书。

我们看一看,明明是相同的情景,但是老师却有不同的想法。我们可以借用CCEA模型进行解释。

老师看到小明篇:

聪明、乖巧的学生还帮老师擦黑板→开心、欣赏的情绪→表扬他

老师看到小红篇:

成绩不好、调皮的学生,快要上课了还擦黑板,不好好学习→生气、不耐烦的情绪→指责他

大多数时候,人们习惯从个性角度来看待与评论他人,而不是从环境角度来考虑。我们认为他人的行为是由他们的个性(即他们的性格)决定的,而不是环境因素在起作用。这就是心理学家所说的“归因错误”。由于这种错误太普遍了,几乎人人都会犯这样的错误,因此,又被称为“基本的归因错误”。

参考文献:

王明伟. 积极达成 : Positive achievement : 处理好情绪再处理问题[M]. 机械工业出版社, 2014.