调整情绪的四步曲之第三步

2020-07-15

调整情绪的四步曲之第三步

在接受情绪之后,我们需要分析情绪产生的原因,找到了原因才能更有针对性地调整情绪。

情绪产生的原因分为如下两种类型。

被动式:

被动式是指在跟对方沟通的过程中,对方先产生了情绪,刺激了我们的反应。情绪产生的主要原因在于,对方激烈的情绪表现刺激了我们的情绪脑,尤其是杏仁核。当对方表现出愤怒的表情,甚至开始对我们大声喊叫时,我们情绪脑中的杏仁核会马上报警,并向大脑其他主要部分发出紧急信息,驱动运动中枢,同时激活心血管系统、肌肉以及内脏器官。杏仁核还会向脑干发出指令,使我们面部流露出愤怒的表情,使心跳加速、血压升高。我们也就因此进入和对方对抗的情绪状态。

主动式:

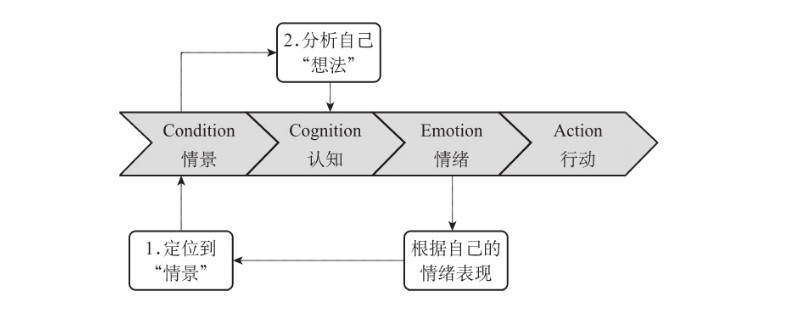

主动式是指在我们单独处理问题或者和他人一起面对问题的过程中,我们先表现出了激烈的情绪。因为情绪的产生源于我们对于目前情况的认知,我们可以根据CCEA模型来分析情绪来源。

先确定我们是在什么情景下出现情绪的,然后再重点分析对于这种情景我们的想法是什么。

在利用CCEA模型分析导致我们陷入情绪的认知时,尤其要注意以下两种情况。

我们的情绪是急于“下判断”和“找原因”引起的。

对于眼前的情景,我们的第一反应是“下判断”,即这个事情对我是好是坏。基于“下判断”的结果,我们就开始产生情绪的变化。当我们面对一些困难时,比如:对方和我们有不同的意见,我们往往会把这种情况看做不好的状况,从而导致不爽的情绪产生。

然后,我们往往会“找原因”,即导致出现当前局面的原因是什么。找原因时,我们往往会犯“基本归因错误”,即对于目前的状况,更容易倾向归因于是对方怀着不良的目的导致了目前的状况。过去你们的交往经历越是糟糕、后果越是严重,就越容易做出最坏假设,变得生气,并做出莽撞行为。

激发消极情绪的还有我们长久以来形成的五种不良认知模式

除了“下判断”和“找原因”之外,导致我们产生负面情绪的,还有长久以来形成的不良认知模式,这里要跟大家分享五种主要的不良认知模式。

1.“专横无理”的“应该”

我们认为事情或对方“应该”怎样,或者“必须”怎样。心理学家埃利斯把这种缺少宽容度的心态称为“苛求”,因为我们在心中要求某些事情必须发生或者必须不发生。但这种苛求往往是非常无理的,而且当别人没有按照我们认为“应该”的方式去做时,我们心头的怒火就会冒出来。

2.“杞人忧天”的想法

这也是一种常见的倾向,就是夸大事件的消极后果,尤其指我们把某些自己不喜欢的,不如意的事情看成是糟糕的、可怕的、灾难性的。如果我们带着这种想法去做事情,就会感到沮丧,从而不愿面对。从小小的争执,到不得不与自己厌恶的人在一起共事都可以让我们觉得像一场灾难——只要我们告诉自己:这是一场灾难。如果是严重的问题,由于我们夸大其消极后果并为此惶惶不可终日,就会更加痛苦。

3.“非黑即白”的思维

这是一种看待事物走极端的方式,认为事物要么是好的,要么是坏的,忽略了中间状态。你会把人或事评价为好的或坏的、正面的或负面的、成功的或失败的,并且没有认识到大多数情况既不是美妙绝伦的,也不是惨不忍睹的,而是处于一种中间状态。走极端的看法使我们的思维模式发生扭曲,更容易导致极端的情绪产生,而且让我们无法看到更好的解决问题的方法。

4.“以偏概全”的习惯

我们以有限的依据为基础,对自己和别人得出消极的结论。有时候,仅凭一次经历,我们就用“总是”“从来不”“每个人”这样的绝对的想法来思考。例如,“每当情况开始好转,就总会出乱子”“每次我试图与他(她)沟通,都毫无用处”等。有了这种以偏概全的习惯,我们经常会陷入消极的负面情绪。

5.“责备他人”的倾向

当问题产生时,很多人倾向于归罪于对方的过失。责备别人的问题在于,只会产生痛苦和憎恨,却不能解决问题。实际上,责备对方不但妨碍了我们采取积极的行动来改变处境,而且很有可能破坏双方的关系。这五种不良认知模式可以使人们产生糟糕的情绪以及消极的行为。为了更好地调整情绪,我们需要辨识出这些导致不良情绪的认知模式。分析自己的情绪时,为了增加技巧的可操作性,我们把以上这些复杂的原理简化成自我提问的方式,问以下的问题:

(1)我基于目前状况的认知是什么?

(2)我是不是急于“下判断”和“找原因”了?

(3)是不是有不良的认知模式在作祟?

当我们利用这些技巧找出了不良的认知后,下一步就是通过调整认知来调整情绪了。

参考文献:

王明伟. 积极达成 : Positive achievement : 处理好情绪再处理问题[M]. 机械工业出版社, 2014.

预约鱼火心理捕手诊断