留学生的空心状态——我能成为谁

0

每年都有一段时间的“留学潮”。相对的,也会出现“退学潮”。

关于“退学”,我们会有各种各样理由,可能是人际交往不顺利、学业成绩落后、语言不通......而后面的更深层的原因:我们学生开始怀疑自己的“选择”了。

有些学生,可能在进入大学了解到自己真正想要的人生规划之后,可以义无反顾的放下学位学籍往自己的目标前进。比如,众所周知的没有学历的比尔盖茨、中途辍学的扎克伯格....

只是,这些学生毕竟是少数的。更多的学生可能会陷进“空虚”的之中。

这个状态被北大副教授徐凯文称之为:“空心病”

这个“病症”不同于“抑郁症”,但却与“抑郁症”相似。事实上,因为现在“抑郁症”的头衔比较热门,人们喜欢一旦出现了“情绪低落、兴趣减退等”症状,就归于“抑郁症”之中,导致“抑郁症”也背了不少的锅。

而“空心病”其实不能说是一种“病”,我更愿意说,“空心”是一种消极状态。

只是这个“消极状态”看起来和抑郁症相似。

情绪低落、兴趣减退、快感缺乏,但是到精神科医院的话,一定会被诊疗抑郁症,但是问题是药物无效,所有药物都无效。

这些孩子,可能是群体当中最为优秀的学生,他们从小就被“众星捧月”般的期待,“优秀”对于他们来说是一个“必然”而“应该”的特征——“皇冠不可掉”。

但是,他们又是特别的孤独和无意义。而这种“孤独”和“无意义”在外人看来,可能是尤为的不解甚至可笑。在他人眼里,他们拥有大部分人为之倾尽一生都很难获得的“荣耀”和“经济”。

如果你能够靠近他们近一些,离他们心灵深处近一点,放下所谓的“社会标准”“社会价值观”去看看他们。你会感受到他们的灵魂轻轻飘飘,就像一个宇航员在宇宙之中漂浮,却无法着地。他们不知道自己的目的地是在哪里,自己能够做什么,想做什么。

![]()

1

Tina就是这样的一个状态。她跟我说,她想要退学了。

退学的原因不是因为语言不通、交际困难等外界原因。只是单纯的发现,她不知道为什么选择留学。

她开始发现,她的人生规划从她出生就已经被父母设定好了。优秀的成绩,突出的音乐特长,让她小时候便饱受光芒的照耀。

站在光芒中间是优秀的备受关注的她 ,而光芒后的阴影处却有个“空虚的自己”正在不断吞噬“完美的自己”。

Tina说:“我要什么,我活着是为了什么,优秀的我是我要的吗?我可以不优秀吗?”

她开始不明白,“出国”“优秀”是为父母还是她自己。

Tina讲话的时候,我看着她,但是又好像看不到她。她是她,又是她父母!

我们身上都会有自己父母的影子,而当这个影子在我们身上越覆盖,我们就容易迷茫,深陷其中或开始挣脱。

而Tina想要从中脱离出来了。成为自己!

Tina特别需要我的回应和我对她的看法。她想知道,她的想法我是否能够赞同,她的开心是否能够成为我的开心,她的悲伤我是否也能够难受.....

她寻找着可以“镜映”的对象,一个能够给予真实和正向反馈的对象。她需要的是,我能够真实的让她去感受“只属于”她自己的情绪。

“Tina,你在这里,就跟我在一起。你所有的想法都是正常的,都是可以存在的!”

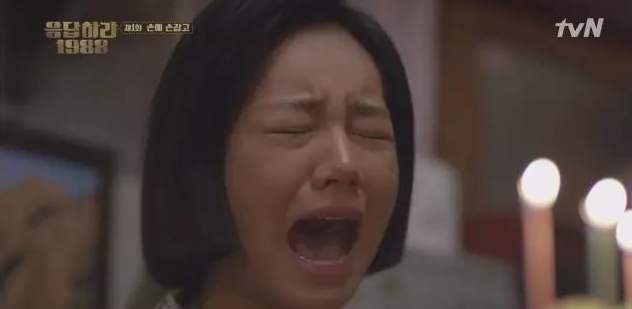

听到我回馈的Tina望着我哭了。

2.我爱你,因为“你”是“你”

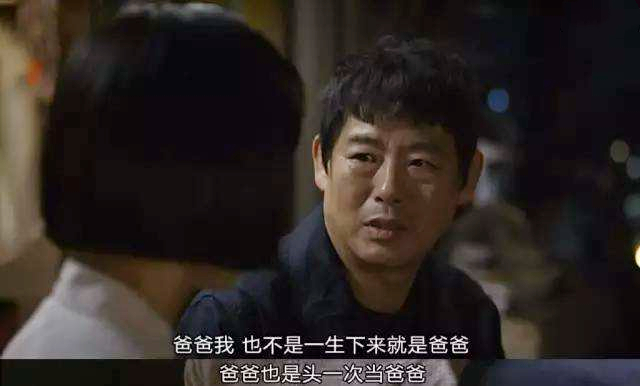

孩子,当你通过哭泣的声音来到这个世界的时候。你的存在就是最大的价值和意义。虽然爸妈可能不懂得如何用语言告诉你:“爱你,是因为你是你。”

但,你会在爸妈微笑的眼中看见自己;你会在爸妈的怀抱中感受到温暖。

一开始,你和妈妈的关系最为密切,妈妈是围绕着你转的,在你为饥饿而哭泣时,妈妈用自己的声音回应你,用自己的乳汁喂养呢!

慢慢的,你一步一步成长,开始有能力区分“我”和“妈妈”是分开的,妈妈的乳房和怀抱也不再是唯一的食物来源。你开始知道,我是“主体”,我之外的亲密关系是“客体”、还有“无关”的存在。

你也开始体会和爸妈的相处,他们看着自己吃饭会微笑、看着自己哭泣,爸妈会把自己抱起来,如果自己做得好,爸妈会称赞自己。

所有的经历凝聚在一块并相互补充成为一种体验:我被人爱着。

我被人爱着,是因为我是爸妈的孩子。

我被人爱着是因为我长得可爱,我被人爱着,是因为我有被爱的资本——更重要的是:我被人爱是因为我是我。

也许在这中间,某一部分,我们可能处理不得当或者失误了。比如,在婴儿时期,我们的哭泣没有回应,妈妈在喂母乳时面无表情,我们看不到妈妈的关爱的眼神......而这最初的那一部分缺失,会让我们忘记:“我是谁”。我们感受不到自己了。

我们迷惑着,爸妈爱的是“我”、还是,他们创造的“优越”。

我们的身体可能会四分五裂的徘徊在每一个角落之中,那边一块这边一块,我们有时候觉得爸妈爱的是自己、有时候又觉得,自己并没有获得价值。

爱是人的天性,但是爱的能力和形式的给予是需要学习的。

3.父母是否了解过孩子的优秀是为了谁?

为人父母,真心困难。困难在于,我们既想要满足孩子的需求,又害怕满足孩子的全部需求;我们既想要孩子能够成为佼佼者,又希望我们和孩子的目标是一致的;我们既希望孩子能够跟我们坦然沟通,又害怕孩子的想法自己无法掌控......

我们本来就不一样,我们本来就不可能有完全相同的方向、相同的目标、相同的心愿。

试问,我们和自己的父母又何尝不是呢!

另一方面,外界的压力太大了。

十多年前,一部诺基亚都让人嫉羡。如今,诺基亚变成了情怀,电子科技高度普及化。我们好像被时间赶着走,生怕着赶不上这次的“数据时代”。

社会压力追赶着我们,我们追赶着孩子。

我想并没有根本的解决方法,或者说唯一的解决方法就是“不解决”。

外界环境是我们无法改变,能够变化和关注的只有我们自身。

(如果当您看到这里,有一种不舒服的情绪。那么,让我们静静地和这个情绪待一会,去感受它为何而存在)

父母可能需要放下这种压力,也许父母自己轻松了,对很多事物不焦虑、不强烈要求,孩子也会开心很多。

我们辛苦了那么久,何尝不是为了孩子过得更好。可是如何“过得更好”是需要孩子自己去找寻的,而不是我们告诉他们的。

我们需要知道“我们告诉他们过得更好的方式”,可能是自己想要的“过得更好的方式”。

如果我们的孩子现在也在经历着“留学”的挫折或者“留学”还是“退学”的徘徊之中。爸妈可以了解这三点:

1. 给予孩子独处的时间。信任他能够成为自己的主体,我们需要给予积极的支持和视时机的退出。

2. 你自己要努力看到希望,不要向孩子索求希望。不要把自己当成一个受害者的样子出现在孩子面前,让他觉到愧疚。这样也许会获得孩子去完成自己希望他去实现的目标,但这些都是短暂的。积累的怨恨会在某天爆发,恨你也恨自己。

3. 请懂得,如果孩子正深陷于痛苦之中,不要指责孩子。反思一下我们自己——我们和孩子的关系是如何处理的。任何的一个具体的事件它背后都潜藏着“大冰山”,让这样的事情成为一个契机,认识自己认识孩子,重新修复关系。

参考文献:

武志红《为何家会伤人》

徐凯文《时代空心病与焦虑经济学》

UM心理主笔《父母和孩子最清爽的关系:你是你,我是我,江湖再见》